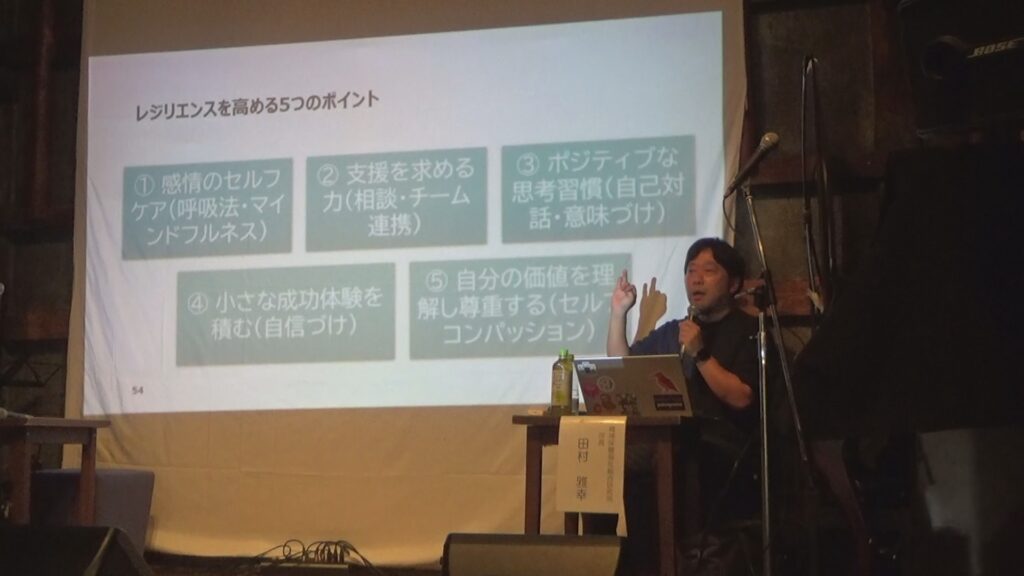

続・・・

田村先生 ありがとうございました。

いいご講演でしたね、こころに響くものがありました。再度申しますが、心に響かないものはその川に捨てて帰ってくださいね、、こころが重くなりますのでと、申しましたが、田村先生!申し訳ございません。何一つそんなのはありませんでした(笑)、大変失礼いたしました。

では10分程休憩を取りまして、次のシーンに入らせて頂きます。

それと、この休憩タイムを利用させて頂き、当団体のスタッフが募金箱を持って回らせていただきます。こちらの 本当に手作りの募金箱を作っていただいた、団体創立時から一緒に歩んでまいりましたスタッフが、現在、癌と まさしく 闘っておられます。ですので、、という事もおかしいですが、我々の活動は皆様の御浄財で成り立っております。できましたら、ご協力をお願いできますれば、本当に助かります。宜しくお願い致します。

最後まで、後ろの方に「鎮座」させておきますので、宜しくお願い致します。では、どうぞ 休憩タイムです。

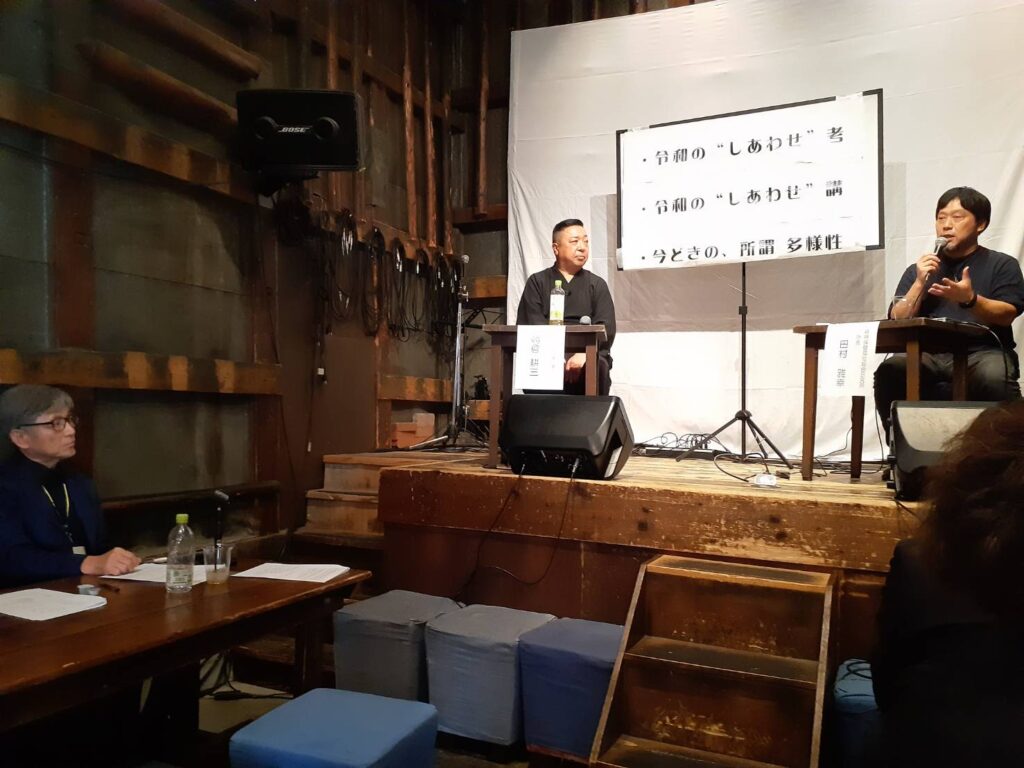

はい、それでは次のシーンでありますトークセッションに入らせて頂きます。

こちらにお座りなっておられますが、あちらの田村先生は先ほどご講演を頂きました。こちらの庵主様は、、いや私がご説明しなくてもいいですね、、観世庵様、後ほど自己紹介という形でお願いできますでしょうか?お願い致します。その後、トークセッションに入っていきますので、両先生がた、宜しくお願い致します。ちょっとその前に、、、

後ろに書かせて頂いておりますこのセッションのテーマ、令和のしあわせについては、トークの流れで色んなエピソードを交えた形になるかと思いますが、3つ目の“多様性”について少し説明させて頂きます。

バックにテーマが3項目書いてある。(令和の“しあわせ”考、講、多様性)

この数年、あらゆる場面で耳にするようになった“多様性”という言葉。ですが、ふと立ち止まってみると、何かモヤモヤする気持ちが残ることはありませんか?皆さん どうですか?

たとえば、違いを尊重するはずの多様性が、「こうあらねばならない」という新たな正解のように使われていたり、誰かの声を拾うために、別の誰かの声が消されてしまったり。本来、私たちが守りたかった「人と人との温かいつながり」や「丁寧な対話」が、

多様性という言葉の陰で、いつの間にか置き去りにされているような感覚があるんですね、、

私自身、こういった違和感を覚えるたびに、「じゃあ本当の“つながり”って何だろう?」「“共にある”って、どういうことなんだろう?」そんな疑問が浮かんでくるようになりました。

お二人のこのセッションの中で、そのような事の、私含め皆様方の理解の「端緒」の発見になるかと思い、このテーマをもってきました。

何かの正解を求めるのではなく、

「いま、この時代に生きる私たちが、どうしたら少しでも幸せでいられるか」「“わかり合えなさ”も含めて、つながっていけるのか」

そんなことを、皆さん自身の感覚と重ねながら聞いていただけたら嬉しいです。

前置きが長くなりました、では、両先生 お願い致します。

次回に続きます。