ポッドキャスト

大阪コムラード/い~ち・あざーネットワーク Voice

医誠会国際総合病院

脳神経内科 主任部長

大西医師へのインタビュー/大阪コムラード代表 鈴木氏からの質問や想い

Vol.1 医誠会国際総合病院の特色、スローガンなどの説明/鈴木 氏の想い

Vol.2 言い出しにくい セカンドオピニオン/「機能別重複診療」への微妙

Vol.3 近々 アップロード致します

Vol.4 〃

Vol.5 〃

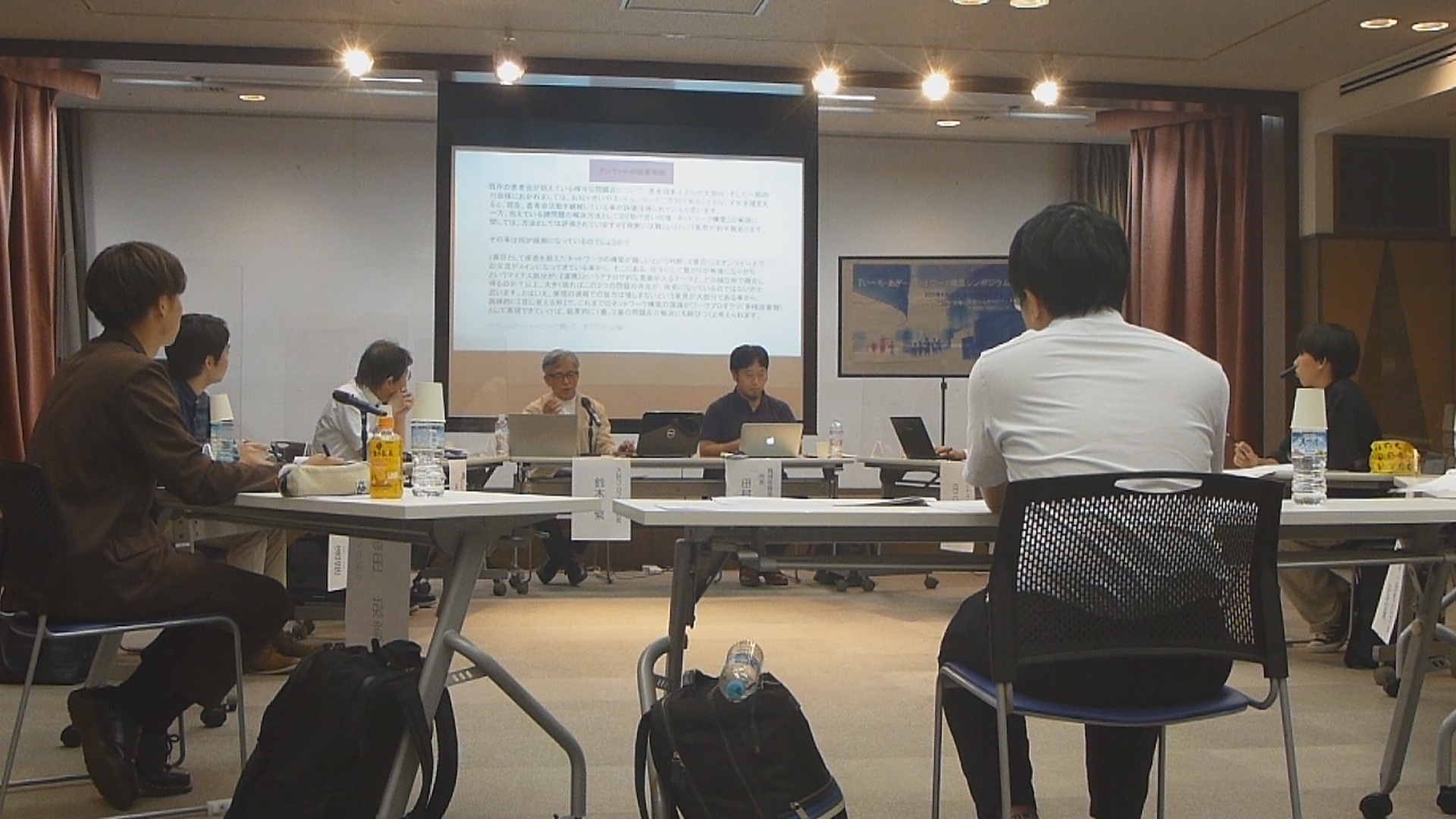

連携・協働

ライフ・トレーシング・マップ®

投稿 更新情報

更新情報 もっと見る

物づくりの基本は、「丁寧な基本計画」と「柔軟な想像力」にあると私は考えています。

そしてそれは、人と人との関係づくりにもそのまま当てはまるのではないでしょうか。

“知り添う”コミュニケーションからコミュニティが生まれるときにも、実は同じように、土台となる設計としなやかな発想が必要になります。

私たちは、その基礎の部分を意識し、何よりも大切にしていきたいと考えています。

生きづらさを感じやすい社会だからこそ、緩やかな連携や協働による「助け合い」が、これまで以上に求められているのではないでしょうか。

キックオフまでの道

The road we've traveled

色々なQ&A

・Q 一人なのですが、ボランテイァのような活動をしたいと考えていますが・・

A 個人様の『連携』という形で、当組織が主催致しますイベント・プロジェクトに可能な範囲で参加いただければありがたいです。

・Q 大学生なのですが、参加可能ですか?

A 大歓迎です。

・Q 今後、対面型のイベントはされるのでしょうか?

A はい。2023年6月より開始しております。

・Q ライフ・トレーシング・マップのアプリケーションを使いたいのですが、どうすれば良いでしょう?

A 現在、連携団体様と協議雄ですのでしばらくお待ちください。

・Q 具体的にはどのような事をされるつもりでしょうか?

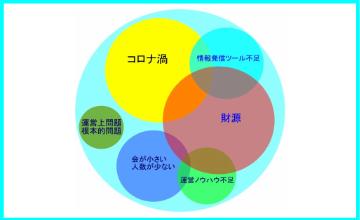

A 病気の情報等の発信は約20年、そして約10年前に患者会の立ち上げ、運営をやってきました中で、様々な地域組織・全国規模の組織を内部、外部から見てきました。どこの組織も発足当初と違う方向に進んでいるという疑義に直面し、それの改革へのチャレンジも致しました。その様な経験を元に、真に社会貢献が可能な組織の必要性を強く感じ、アクションを起こしたわけですから、まずは『連携』『何かをしよう!』という意識を共有しながら、参加行動型組織として皆様と目標を定めてステップアップしていきたいと考えております。

を-300x169.png)