ー近くにいても遠い存在になる瞬間ー

結婚生活は「長く続ければ続けるほど安定する」と一般的に思われがちです。30年という年月を共にした夫婦であれば、喜びも悲しみも乗り越え、互いの存在を当然のように支え合うものだと期待されるかもしれません。ところが、必ずしもそうとは限らないのが現実です。長年連れ添っているにもかかわらず、会話が減り、同じ空間にいながらも心の距離を感じてしまう――そんな「沈黙の中の孤独」を抱える夫婦は少なくありません。

この“近くにいても遠い存在”となる夫婦関係の実態と背景、そして改善のヒントなんかも考察していきたいと思います。

1.「孤独」は一緒に暮らしていても生まれる

孤独という言葉は「一人でいる状態」と結びつきやすいですが、実際には必ずしもそうではありません。人と一緒にいても孤独を感じることはあります。特に夫婦関係においては、日々同じ家に暮らし、生活を共にしながらも「心の交流」が失われていくと、むしろ一人でいる時以上に深い孤独を感じることがあります。

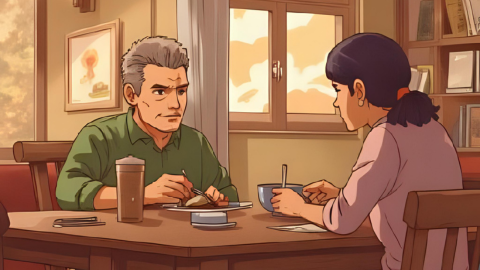

たとえば、食卓を囲んでいても会話は最小限。「ご飯できたよ」「ありがとう」程度の言葉だけで食事が終わり、その後はそれぞれテレビやスマートフォンに没頭する。互いに不満をぶつけ合うわけでもなく、衝突があるわけでもない。それなのに、なぜか「一緒にいても心が通じていない」という虚しさだけが残る。こうした状況は、長年連れ添った夫婦に意外なほど多く見られるのでは?そう思います。

2.会話が減る理由 ― 習慣化と安心の裏返し

結婚当初は、些細なことでも「今日はこんなことがあったよ」と話したり、相手の表情に敏感になったりするものです。しかし、年月を重ねると、相手の考えや反応が予測できるようになり、「わざわざ言わなくても分かるだろう」という意識が生まれます。その結果、会話の数は減少していきます。

また、長年の生活の中で役割分担が固定化されることも大きな要因です。夫は仕事、妻は家庭という分業が強かった時代であれば、夫が家庭内の細部に関心を持たなくなり、妻も「どうせ話しても分からない」と心を閉ざしてしまうことがあります。現代において共働きが増えても、役割の固定化は形を変えて存在しています。「自分の領域に相手は関与しないでほしい」という気持ちが、会話の減少を助長するのです。

3.「干渉しない=思いやり」ではない

夫婦間でよくあるのが、「互いに干渉しないことが相手への思いやりだ」という誤解です。確かに、相手の自由を尊重することは大切です。しかしそれが行き過ぎると、「どうせ自分のことには関心がないのだろう」と受け取られてしまう危険があります。

たとえば、夫が毎晩遅くまで趣味に没頭している時、妻は「好きなことをやらせてあげよう」と声をかけないままにする。ところが夫の側からすれば「全く気にしてもらえない」と孤独を感じることもあるのです。逆に妻が体調を崩しても「言わないから大丈夫だろう」と夫が放っておけば、「心配してもらえない」という寂しさが募っていきます。

干渉しすぎは確かに窮屈さを生みますが、無関心は孤独を生む。夫婦のバランスはこの微妙な間に存在しているのです。

4.長年連れ添った夫婦が陥りやすい「沈黙のパターン」

(1)無言の安心型

言葉を交わさなくても分かり合っているという安心感から会話が減るタイプです。一見すると問題がないように思えますが、実際には「分かってくれているはず」という思い込みがすれ違いを招き、孤独を深めてしまいます。

(2)役割限定型

夫は経済面、妻は生活面というように役割が分かれているため、話題が生活の必要事項に限られるタイプです。「これ買ってきて」「あの手続きをして」といった事務的なやり取りばかりになり、心の交流が失われます。

(3)衝突回避型

過去に衝突を経験し、「どうせ言っても喧嘩になる」と諦めて会話を避けるようになるタイプです。表面的には平和ですが、内面には諦めと孤独が積み重なっていきます。

(4)外部依存型

家庭内では必要最低限しか会話をせず、楽しみや安心感を友人や趣味の仲間に求めるタイプです。家庭が「ただの生活の場」となり、夫婦間の心の距離が広がっていきます。

5.「孤独」を放置すると何が起きるか

このような沈黙の状態を放置すると、夫婦は互いに「いてもいなくても同じ存在」と感じるようになります。それは単なる無関心ではなく、やがて「自分は相手にとって必要とされていない」という自己否定に繋がることもあります。

さらに、熟年離婚の背景にはこうした長年の孤独がある場合が少なくありません。子育てや仕事といった“共通の目的”が終わると、一気に距離感が露わになり、「一緒にいる意味を見失う」という事態に陥るのです。

6.改善の糸口 ― 小さな「声かけ」の力

では、こうした「沈黙の中の孤独」をどう防ぎ、あるいは修復できるのでしょうか。その鍵は、決して大げさな努力ではありません。むしろ、日常の小さな「声かけ」が大きな力を持ちます。

「今日、どうだった?」と一言尋ねる。

「美味しいね」と食事を褒める。

「疲れてない?」と気遣う。

このような何気ない言葉の積み重ねが、夫婦の心の距離を縮めるのです。相手の存在を“当たり前”とせず、感謝や関心を言葉にすること。それが沈黙の孤独を和らげる第一歩になります。

7.「共に沈黙する時間」の意味づけ

一方で、沈黙そのものが悪いわけではありません。大切なのは、その沈黙が「心地よいもの」か「疎外感を伴うもの」かです。夫婦が並んで座り、静かに本を読んだり散歩したりする時間は、言葉を超えた絆を育てることもあります。

違いを生むのは「互いに関心を持っている」という前提です。その基盤があれば、沈黙もまた「安心の沈黙」になります。しかし関心が失われれば、同じ沈黙が「孤独の沈黙」となってしまうのです。

8.つまり、こういう事

30年連れ添った夫婦が「沈黙の中の孤独」を抱えるのは決して珍しいことではありません。会話が減り、干渉せずに過ごす日々の中で、互いの存在が「近くにいても遠い」ものへと変わっていく。しかし、その状態を当たり前として放置するか、小さな一歩で修復を試みるかで、これからの関係は大きく変わっていきます。

夫婦関係において最も大切なのは、「分かっているはず」と思い込むことではなく、「分かろうとする姿勢」を持ち続けることです。沈黙が孤独に変わらないよう、日々の小さな声かけと関心を積み重ねる――その心がけが、30年先もなお心の支えとなる夫婦関係を築く基盤になるのではないでしょうか。