私たちは日々の生活の中で、数えきれないほどの「小さな選択」をしています。道で落ちているゴミを拾うか拾わないか、横断歩道を渡ろうとしているお年寄りに声をかけるかかけないか、電車で困っている人に席を譲るか譲らないか。その一つひとつは取るに足らないほど小さな行動に見えるかもしれません。けれども、そこには「人に優しくできるかどうか」という大きな問いが潜んでいます。

優しさとは、決して大げさな自己犠牲や派手な善行を意味するものではありません。むしろその本質は、「見て見ぬふりをやめること」「ほんの一歩を踏み出すこと」にあるのではないでしょうか。

■ 見て見ぬふりの心理

なぜ私たちは困っている人を前にしながらも、つい「見て見ぬふり」をしてしまうのでしょうか。

以前にも取り上げましたが、心理学では、これを「傍観者効果」と呼びます。1960年代、ニューヨークで起きた「キティ・ジェノヴィーズ事件」はその典型例です。女性が夜道で襲われ、近隣住民がその悲鳴を聞いていたにもかかわらず、誰も助けなかったというものです。この事件をきっかけに、研究者たちは「人が大勢いる状況では、むしろ助け合いの行動が起こりにくい」という逆説的な現象を発見しました。

「自分がやらなくても誰かがやるだろう」

「関わると面倒に巻き込まれるかもしれない」

「相手は本当に助けを必要としているのだろうか?」

そんな心の声が、私たちを「見て見ぬふり」に向かわせます。特に日本社会には「周囲との調和を乱さない」という価値観が根強く、よけいに一歩を踏み出すのをためらう傾向があります。

■ 「一歩」の持つ力

しかし、その逡巡を乗り越えて「一歩」を踏み出した瞬間、状況は大きく変わります。

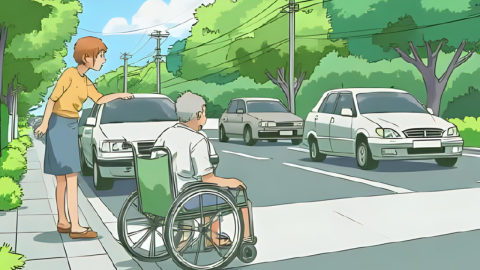

横断歩道で立ち止まるお年寄りに「渡りますか?」と声をかける。電車でつり革に必死にしがみつく妊婦さんに「どうぞ」と席を譲る。階段で重そうな荷物を持つ人に「お手伝いしましょうか」と差し伸べる。

それらの行動に要する時間は、ほんの数秒に過ぎません。体力も、お金も、大きな犠牲も必要ありません。けれども、その一歩は「見て見ぬふり」をした世界とはまるで違う景色を生み出します。

声をかけられた人の顔に浮かぶ安心や笑顔、それを見ていた周囲の人の心の中に芽生える温かさ。時には、見知らぬ人どうしの間に小さな会話が生まれ、思いがけないつながりが広がることもあります。

■ 優しさは「伝染」する

人の行動は、想像以上に周囲へ影響を与えます。心理学者ニコラス・クリスタキスとジェームズ・ファウラーの研究によれば、善意や協力的な行動は「三次のつながり」まで波及するといいます。つまり、あなたの一歩が友人やその友人、さらにその友人へと連鎖していくのです。

たとえば、電車で席を譲る人を見た別の乗客が「自分も困っている人を助けよう」と思い、その人の職場や家庭で優しい行動が生まれる。そうして小さな「一歩」が、社会全体の空気を少しずつ変えていく。優しさとは、感染力のある「見えない贈り物」なのです。

■ 「やさしさ」のハードルを下げる

それでもなお、「自分にそんな勇気はない」と感じる人もいるかもしれません。実際、私たちは知らない人に声をかけることに強い抵抗を覚えます。「余計なお世話」と思われたらどうしよう、逆にトラブルになったら嫌だ、と。

そこで大切なのは、優しさのハードルを下げることです。大きなことをしようと構えるのではなく、「できる範囲で」「自然に」やるのです。

・声をかけるのが難しければ、目を合わせてにこっと笑うだけでもいい

・席を譲るのが恥ずかしければ、立ち上がってそっと立ち去るだけでもいい

・重そうな荷物を見て手伝えないときは、エレベーターのボタンを押してあげるだけでもいい

小さなアクションでも、それは確かに「見て見ぬふり」をやめた一歩です。その積み重ねが、自分自身の中に「人に優しくすることは自然なことだ」という感覚を根づかせます。

■ 社会の中での「見て見ぬふり」

個人レベルだけでなく、社会全体を見渡すと「見て見ぬふり」の問題はさらに深刻です。

いじめやハラスメント、路上生活者への偏見、地域で孤立する高齢者や子育て世帯。ニュースで報じられる事件や事故の背後には、多くの場合「周囲が気づいていたのに動かなかった」現実があります。

行政の対応が遅れることもありますが、同時に私たち一人ひとりの「気づき」があれば、事態を防げたケースも少なくありません。つまり、社会問題の根底には「集合的な見て見ぬふり」が横たわっているのです。

ここで改めて思い出したいのは、優しさは「誰かが特別に立派だからできること」ではないということです。むしろ、それは一人ひとりが「一歩を踏み出す」ことからしか始まりません。

■ 「一歩」を踏み出す自分になる

では、どうすれば「見て見ぬふり」をやめて「一歩」を踏み出す自分になれるのでしょうか。

- 意識を向ける習慣を持つ

スマホを見ながら歩くのではなく、周囲に目を配る。困っている人がいないかを探す意識を持つだけで、行動のチャンスは増えます。 - 自分にできる最小限を考える

「全部助ける」必要はありません。無理のない範囲でできることを選びましょう。 - 「断られてもいい」と思う

声をかけて相手に拒否されることもあります。しかし、それは失敗ではなく「あなたが優しさを差し出した」という事実に変わりはありません。 - 一度成功体験を持つ

一歩を踏み出したことで感謝された経験は、次の一歩を自然に軽くします。小さな成功体験が自分を成長させるのです。

■ 優しさは「社会を支えるインフラ」

私たちは「社会を支えるもの」と聞くと、道路や病院、法律や経済を思い浮かべます。しかし、本当に社会を支えているのは「人と人の間に流れる優しさ」ではないでしょうか。

もし誰もが「見て見ぬふり」を選び続ける社会になれば、人は安心して暮らせなくなります。困ったときに誰も助けてくれない世界では、誰もが孤独と不安に押しつぶされるでしょう。逆に、ほんの一歩の優しさがあちこちで見られる社会は、目には見えないけれども確かに「安心のインフラ」を備えている社会なのです。

■ おわりに ― その一歩が未来を変える

優しさは、特別な人にしかできないものではありません。大きな時間やお金を必要とするものでもありません。ただ「見て見ぬふりをやめて、ほんの一歩を踏み出すかどうか」だけの違いなのです。

その一歩は、誰かの一日を明るくし、周囲に優しさを広げ、やがて社会全体を変えるかもしれません。

次に横断歩道で立ち止まるお年寄りを見かけたとき、電車で困っている人を目にしたとき、自分に問いかけてみましょう。

――私は今、「見て見ぬふり」をするのか、それとも「一歩」を踏み出すのか。

その選択こそが、私たち一人ひとりの人間性を映し出す鏡なのだと思います。