ウェルビーイングな生活、つまり幸せを感じながら暮らすためには、国の施策も必要だと思います。しかし、それだけでなく、一人ひとりが自分に合った社会活動に参加することも重要な要素となるでしょう。さらに、極めて重要なのが経済的な問題、つまり収入の問題です。収入がなければ生活は成り立ちません。当然のことですが、では、収入と幸福感は比例するのでしょうか?

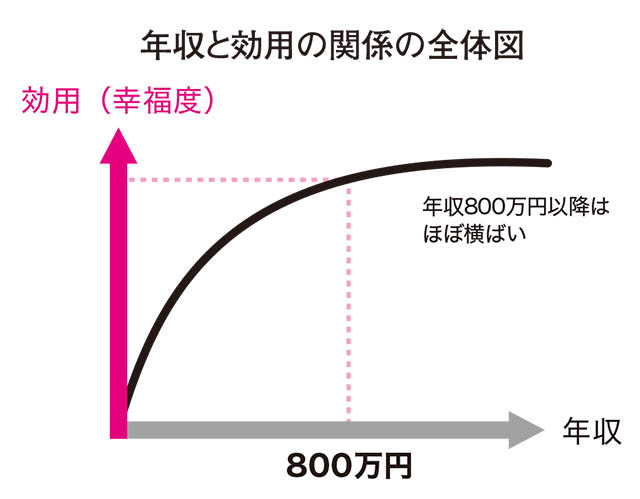

1. 収入と幸福感は一定の範囲で比例するが、限界がある

低所得層では、収入が増えることで生活の安定が向上し、幸福感が高まる傾向があります。特に、衣食住の確保や医療、教育の充実が可能になることで、ストレスが軽減されるためです。しかし、ある程度の収入を超えると、その増加が幸福感に与える影響は次第に小さくなり、収入が増えても幸福度の上昇は鈍化すると言われています。

例えば、アメリカの研究では「年収75,000ドル(約1,100万円)を超えると、収入が増えても幸福度はあまり変わらない」というデータがあります。ただし、最近では「より高い収入でも幸福度は上がる」とする研究も出ていますが、これは「人生の評価(人生の満足度)」と「日々の幸福感(ポジティブな感情)」の違いが関係しているようです。

日本のデーター

この様な形になります。

2. 「相対的な収入」が幸福感に影響を与える

自分の収入が他者と比べてどうか、という点も重要です。たとえば、年収が500万円でも、自分の周囲の人が皆300万円なら満足感を得やすいですが、周囲が1000万円だと自分の収入に対する不満を感じやすいという心理的な影響があります。これは「社会比較理論」として知られています。

3. お金を「どう使うか」で幸福度が変わる

お金の使い方も幸福感に影響します。研究によると、以下のような使い方が幸福感を高める傾向があります。

- 経験への投資(旅行、趣味、ライブ、文化体験など)

- 他者への寄付やプレゼント(他人のためにお金を使うと幸福感が高まりやすい)

- 時間を買う(家事代行サービスを利用して、自由な時間を増やす など)

逆に、物質的な財産を増やすこと自体が幸福感に直結するわけではなく、「高級品を買い続けることで満足を感じにくくなる」現象(快楽の順応)も指摘されています。

4. 資産を持つ人がさらに財産を形成したがる理由

「財産を持つ人がさらに財産を増やそうとする」という現象がありますが、これはいくつかの心理的な要因が考えられます。

- 「もっとあれば安心できる」と思う心理(資産が増えても、将来の不安は完全には消えない)

- 競争意識や社会的地位の維持(資産を増やすことで優位性を保ちたいという欲求)

- 達成感や自己実現(資産形成がゲームのようになり、それ自体が目的化する)

ただし、財産を増やすことが必ずしも幸福感につながるとは限りません。むしろ、「お金があるのに自由がない」「資産を守ることがストレスになる」といったケースも少なくありません。

5. まとめ:幸福感と収入の関係

- 収入は一定の範囲までは幸福感を高めるが、限界がある

- 相対的な収入が幸福感に影響を与える

- お金の使い方(経験・寄付・時間の確保)が幸福感を左右する

- 財産があっても幸福とは限らず、資産形成が自己目的化することもある

結局のところ、経済的な安定はウェルビーイングな生活に不可欠ですが、それだけでは不十分で、「自分に合う社会活動」や「他者とのつながり」も重要な要素になるということですね。「つながりの場」の設置や、社会貢献を軸にした活動は、まさに幸福感を高めるための有効なアプローチの一つだと思います。

次に少し重たいテーマですが、生活保護としあわせ感について考えてみたいと思います。2021年の統計では約164万世帯、受給者数は約203.9万人となっています。

1. 生活保護と幸福感の関係

生活保護を受給することで 最低限の生活の安定 は確保されますが、幸福感を持てるかどうかは 経済的側面だけでは決まらない と思います。以下の要素が関わってくるでしょう。

① 経済的な安定と安心感

生活保護により、衣食住の不安が軽減されることは確かです。これは 「生存の安心」 という意味で幸福感に直結する要素になります。ただし、生活水準が社会の平均よりも低くなると、比較の中で 「自分は劣っている」 と感じる可能性があります(相対的貧困の問題)。

② 社会的なつながり

孤立しているかどうかが幸福感に大きく影響します。生活保護を受けていると、

- 「自分は社会の一員ではないのでは?」 という疎外感

- 「周囲に知られたくない」 という心理的なプレッシャー

- 「感謝されることが少ない」 という自己肯定感の低下

などが影響し、社会から切り離されていると感じることがあります。逆に、「支え合える仲間がいる」「役割がある」 という状況なら幸福感は高まりやすくなります。

③ 自己実現と希望

人間は 「役に立っている」「成長している」 という実感があると幸福感を持ちやすくなります。例えば、

- 趣味やボランティアを通じて自分の価値を感じられる

- 小さな目標でも達成できることがある

- 「今は生活保護だけど、将来的に○○ができるかも」という希望がある

このような条件があると、幸福感は高まりやすいです。逆に、「何もできない」「未来が見えない」 となると、幸福感を得にくくなります。

2. 生活保護受給者が幸福感を得るために必要なこと

もし、生活保護を受けている方々が幸福感を感じるために何が必要かを考えると、以下のような取り組みが考えられます。

① 経済的不安の解消だけでなく「役割」を持てる場を作る

単にお金があるだけでは幸福感にはつながりにくいので、「社会とつながっている」「誰かに感謝される」 という体験を提供できる場があると良いでしょう。

例えば、 私達が目指している「Terminal Station for Connecting with Society」 (社会貢献プログラム提供ステーション)のような場所が、生活保護受給者にも開かれていれば、孤立を防ぎ、役割やつながりを持つ機会になるかもしれません。

② 「生活保護=恥」という意識を変える

日本では生活保護に対する偏見が強い傾向がありますが、海外(特に北欧など)では「社会が支える当然の仕組み」として受け入れられています。

生活保護を受けていることが 「社会から切り離された存在」 というレッテルになると、幸福感が下がってしまいます。そのため、「一時的に助けを受けることは恥ずかしいことではない」 という認識が社会に広がると、受給者自身の自己肯定感が上がる可能性があります。

③ 小さな成功体験を積める機会を作る

- 生活保護を受けながらでもできる小さな仕事(無理のない範囲での社会参加)

- 趣味や学びを活かせる活動(手芸、音楽、執筆、ガーデニングなど)

- 「やればできる」という実感を持てるイベントや仕組み

こうした機会があることで、「ただ生きている」から「自分の人生を生きている」 という感覚を得やすくなります。

3. 生活保護受給者と幸福感のアンケートについて

実際に生活保護受給者に対する幸福感の調査は存在します。例えば、

- 生活保護を受けている人は、一般の人よりも 「幸福感が低い」 というデータがある(社会的孤立や自己肯定感の低下が影響)

- しかし、「支援者との良好な関係があると幸福度が上がる」 というデータもある(相談できる人やつながりの有無が重要)

もし独自にアンケートを取るとしたら、以下のような質問が有効かもしれません。

- 生活保護を受ける前と後で、幸福感に変化はありましたか?

- 社会とのつながりを感じることはありますか?

- 何か目標や楽しみにしていることはありますか?

- 日々の生活の中で、感謝されたり役に立っていると感じることはありますか?

こうしたデータを集めることで、より具体的な「幸福感を高めるための方法」が見えてくるかもしれません。

4. まとめ:生活保護受給者は幸福感を持てるか?

✅ 可能ではあるが、条件が必要

- 経済的な不安の軽減だけでは不十分

- 社会とのつながり(孤立を防ぐ)が重要

- 役割や自己実現の機会 があると幸福感が高まりやすい

- 偏見をなくし、「助けを受けるのは当然」 という社会的認識が広がることも必要

以上、大変難しい問題かもしれませんが、この問題は憲法において保障されている訳ですから、もっともっと考えないといけないと思います。

日本国憲法第十三条〔個人の尊重と公共の福祉〕

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。